儋州历史由来,苏东坡与诸城的历史渊源

儋州历史由来,苏东坡与诸城的历史渊源

本文目录

1.苏东坡与诸城的历史渊源 2.海南儋州调声历史来源 3.海南为什么简称琼? 4.海南岛的由来历史

苏东坡与诸城的历史渊源

治平元年(1064),仁宗逝而英宗继位。治平时期甚短,也是苏家之多事之秋。苏轼十九岁时所娶之妻王弗与老父苏洵在此期间内相继亡故。王弗是苏故乡一带之青神人,嫁给苏轼时年仅十五岁,小于他的丈夫三岁。死时年仅二十六岁,给他留下六岁的儿子苏迈。夫妻情感甚笃。十年之后,苏轼在知密州任上写有著名的“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉”《江城子》词来怀念她。苏轼为父守制后,娶了王弗的堂妹王闰之。第二位太太以后生了苏迨、苏过兄弟,后者以后也是一位诗人,但其成就远不及其父。

当苏轼兄弟重返京师时,已是神宗熙宁二年(1069),整个国家都卷入了王安石变法的浪潮之中。苏轼因反对变法,被安石一派“巧抑其资”,任为杭州通判(通判是皇帝派往地方监督地方的副职,公告命令都要由他与正长官共同签署,因称通判)。当然,这在艺术上也成全了苏轼,使他由嘉佑、治平时期的发轫期达到了一个新的高度。诗人以西湖风光、江浙山水为中心主题,写下了大量传世佳作,如“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”等,同时,也开始尝试写词,并入手便得大家风范,虽然此时尚未进入他自己那种独特的豪放风格。

然而,苏轼并非脱离政治、流连山水的山水诗人,而是一位忧国忧民的政治家。“民本”思想是其政治思想的基础,这样,就势必与王安石以加强皇权、增加中央府库(以对国民加重赋敛为主要手段)为根本方针的变法发生冲突。这样,在他歌吟西湖风光的诗句里,就时时透露出他对社会的深沉思考和对人生的哲理性思辩。这一类的诗,开 这些或直露,或含蓄地抨击时事的诗作,埋下了诗人政治恶运的种子,磨蝎宫星座的寒光很快就要使他遭受苦难。果然,在他转任密州、徐州之后,元丰二年(1079),苏轼四十四岁时,在他刚刚调到湖州(今浙江的吴兴)任上时,就被新贵们以作诗讥讽新法、讪谤罪逮捕入狱。同年八月十八日入御史台狱,这就是著名的“乌台诗案”。“乌台”是御史监狱的代称。

苏轼在狱中,写有“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神”的诗句,格调凄惋。十二月二十八日,在经过130天的勘察后,结案出狱,以水部员外郎黄州团练副使的名义贬谪黄州(今湖北黄冈)。团练副使为官办民间团防组织之副职。宋代文人地位高,即使是罪犯,亦仍有一个虚职在身。

元丰三年正月初一,苏轼即奔赴贬所,二月至黄州。先寓居定惠院,随寺院的和尚起火吃饭,此时惊魂未定,再加上与和尚同住,所写之作品,皆凄冷孤高,似不食人间烟火语:“缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。”(《卜算子. 黄州定慧院寓居作》)。

至五月迁居临皋亭,住江边之驿舍,比寺院略好些,但生活依然无着,遂于元丰四年,申请到了离城东不到半英里的一块约十英亩的荒地,躬耕其中,并自号东坡居士。此即“东坡”之号的由来。次年二月,他在东坡山脚下,盖起了一座五房的堂舍,因是在雪中落成,因名“雪堂”。

黄州流放,不仅使苏轼成为了东坡,并且使苏轼的人生观念、艺术创作、审美情趣都发生了深刻变化。这一变化,影响贯穿他的后半生,使他成为了中国文学史、艺术史、思想史上真正意义的苏东坡。

诗案后的黄州贬谪生活,使苏轼从具体的政治哀伤中摆脱出来,重新确认和评价人生的意义。

苏轼在黄州住了四年零两个月,元丰七年三月改贬汝州(在京城所在的河南,说明朝廷对他的态度有所改善)。苏轼利用迁移的机会,先南下九江,与和尚诗友参寥一起游览了庐山,题写了《题西林壁》那首著名的哲理诗:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,颇合佛理禅思。

随后,奔赴筠州(今江西高安),看望了弟弟子由,然后折回北上,经金陵时,会晤了退休宰相王安石。是政敌却又是诗友的两位文坛巨匠这次相会甚为欢洽,两人同是天涯沦落人——王安石亦已被排挤出朝,闲居江宁,尽管他仍然受着神宗的眷顾,但两人的理想抱负同样以失败告终。两人谈诗论词,参禅悟道,至有钟山卜邻之约:

骑驴渺渺入荒陂,想见先生未病时。

劝我试求三亩宅,从公已觉十年迟

(《次荆公韵四绝》见《苏轼诗集》P1251)

元丰八年(1087),神宗病故,年仅十岁的小皇帝哲宗继位,由他的祖母(神宗之母)高太后垂帘听政。高太后原本就不同意儿子的所作所为,听政后,立即启用旧党,反变法派的著名领袖司马光回朝执政,苏轼被启用为登州(今山东蓬莱)太守。苏轼在这里仅仅逗留了五天,写下著名的《登州海市》诗。“海市蜃楼”极难见到,苏轼自己说是:“祷于海神广德王之庙,明日见焉。”不知是苏轼有特异功能,还是他的运气好,抑或只是幻觉、想象,总之:“东方云海空复空,群仙出没空明中。荡摇浮世生万象,岂有贝阙藏珠宫?”(《登州海市》)。虚虚幻幻,空灵飘渺。

苏轼于这方面颇为灵异,此一事例之外,他的另一首诗记载他曾经目睹过类似UFO的奇异经历,那是在熙宁四年(1071 )十一月,苏轼在赴杭途中,夜宿于江苏镇江金山寺上,山僧苦留他看晚霞落日。突然之间,在墨黑的夜空,出现耀眼的火光,照得满山通亮:“江心似有炬火明,飞焰照山栖鸟椋。怅然归卧心莫识,非鬼非人竟何物?”苏轼在此四句诗下特意自注:“是夜所见如此”,可知是真见而非幻想。

哲宗元佑元年(1086),苏轼回朝后,由起居舍人,迁中书舍人,再迁翰林学士知制诰。这些都是接近皇帝的职务,由皇帝日常生活的秘书,转为中央政府的秘书长,最后,享有了翰林学士的荣衔,这是封建士大夫的最高荣衔,有些类似现在的院士,并且负责为皇帝起草诏命文告。苏轼也就从罪人成为重臣,从诗人转为政治家。

然而,苏轼“一肚皮的不合时宜”。在政治上,他的民本思想与司马光所代表的上层官僚的意见相左,他认为应对王安石的新法存利去弊,不能一概否定,并进一步主张将以前变法时从民间重敛来的钱币还用于民。这些主张,必然与强大的上层官僚阶层发生矛盾。

与司马光等是政治上的矛盾,与二程(程颐、程颢)则是哲学、思想上的矛盾。从本质上来说,是东坡“任天而动”的性格及其追求个性独立的自由观,与旨在从伦理、道德、精神上强化封建统治的理学思想发生矛盾,这就是历史上著名的“洛蜀党争”(二程为洛阳人,苏轼为蜀人)。

元佑八年时间里,在太后的庇护下,苏轼官运尚好,但心情却“无日不在煎熬中”(王文诰《苏诗总案》语)。他进一步体味到个性束缚、人性扭曲的痛苦。此期间他以题画诗为代表作,如《书王定国所藏烟江叠嶂图》等。

元〖八年九日,高太后病死,哲宗亲政。这个小皇帝一直在忍耐着,憋着劲要“绍述”先帝的事业。现在,机会到来,苏轼比之黄州更残酷、更漫长的厄运降临了。

绍圣元年(1094),朝廷以苏轼起草制诰“讥刺先朝”的罪名,撤掉其翰林侍读学士(皇帝的教师)等职务官衔,先贬英州(广东英德),接着,在一个月内连续三次降官,最后贬为建昌军司马惠州安置。惠州在岭南,当时属瘴疠不毛之地,远非黄州内地可比。苏轼以六十岁老迈之身,流放岭南,由于有过黄州的经验,他的思想也更趋于成熟,他时时地用佛老的思想看待这一切,形成苏东坡式的顿悟和解脱。在一篇《记游松风亭》游记中,他形象地描述了这一禅悟的过程:

余尝寓居惠州嘉〗寺,纵步松风亭下,足力疲乏,

思欲就林止息。仰望亭宇,尚在木末,意谓是如何得到?

良久忽曰:“此间有甚么歇不得处?”由是如挂钩之鱼,

忽得解脱。若人悟此,…….当甚么时也不妨熟歇。

此处之“止息、熟歇”,既是旅途意义上的休息,也暗示人生之休歇,人为什么一定在达到某种目标才能休息,正如攀山本不一定要达到山顶的亭宇,处处可以歇脚,悟得此,就如挂钩之鱼,忽得解脱,在海中纵游一般。惠州虽远,又有什么不可以养老的呢?遂于惠州白鹤峰买地数亩,起盖房屋,作久居之地。

随遇而安,成为东坡晚年贬谪生活的一大特色,他与当地百姓情深意笃━━苏轼与百姓的关系一直很好,这与他的哲学思想基础“民本”思想有关。但在惠州之前,他大多是从一个好官的角度,为百姓谋利,这表现在他与王安石派及司马光派两派的争论上,更表现在他在地方州守任上,为当地民众所做的好事。譬如他在徐州任上,遇到黄河决口,洪水直淹徐州城下,苏轼“庐于城上,过家不入”,奋战七十余日,终于保住了城池;在杭州任上时,则修浚西湖,现在杭州西湖仍有著名的苏堤,以纪念他的功绩。惠州之后,苏轼由官为民,这就更使他与民混然一体,他也在民众的生活、特殊的风俗中得到了乐趣。他曾写到:“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人。”(《食荔支二首》)

在惠州,苏轼曾推广秧马,建立水力碓磨,将中原的科技介绍到这里。

东坡的另一首《蝶恋花》词:“花褪残红青杏小。燕子飞时,

绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草!”结句将东坡游松风亭“当甚么时也不妨熟歇”的禅思以凄婉的韵律、美妙的形象高度凝炼地概括出来,遂成千古绝唱。但又谁知,这种旷达豪放之中,又蕴含多少酸人之泪!故东坡晚年之伴侣王朝云始终不敢歌唱此词。

王朝云是苏轼在杭州任上买下的侍女,当时还只有十二岁,晚年时,特别是在惠州时期,朝云一直陪伴他。应该视其为东坡的第三位夫人。东坡自绍圣二年(1095)开始禁欲以养生,因为中国古人相信性生活于人伤害很大。。当时朝云亦只有三十余岁,但与东坡在精神世界里,却颇为相得。此年盛夏,朝云染于瘟疫去世。苏轼将她葬在城西丰湖边的山脚下(此处亦称西湖)。苏轼曾写有《西江月》词,以梅来凭悼朝云。

然而,苏轼却不能在朝云的墓前长相厮守。当权者感到苏轼太快活了。传说是由于苏轼的一首洒脱的诗引起的。苏轼诗云:

白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。

报道先生春睡美,道人轻打五更钟。

(《纵笔》见《苏轼诗集》P2203)

当政者章敦(字子厚)当年曾是苏轼的好友,如今却是东坡的政敌。他读到此诗,颇感不悦,说“苏子瞻尚如此快活耳!”于是有了再贬海南儋州的命令。

这次被贬的以苏轼为首的元〖党人,都被贬到了最险恶的偏远之地。史载是当政者根据每人的名字来决定其贬谪之地。苏轼字子瞻,因贬儋州,子由贬雷州,黄庭坚字鲁直,贬宜州。当时,一位测字先生曾经预测:子由所在之雷州,头上有雨水,情况最好,子瞻的儋州有人在,也可生还,唯有鲁直的宜州,宜字去头,恐怕性命难保。后来,果然都一一应验了。

而当时,苏轼却“垂老投荒,无复生还之望”,他将家属留在惠州,只身携带幼子苏过过海,全家人痛哭决别。

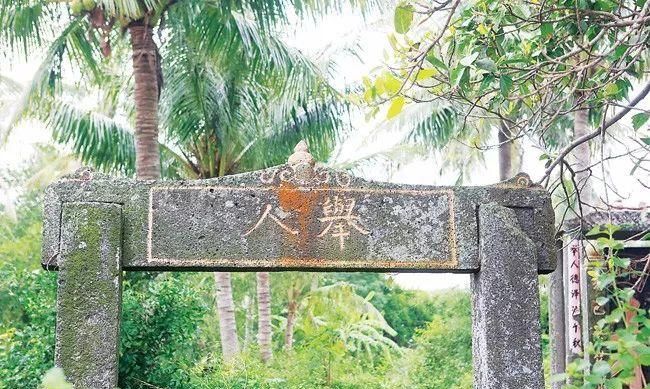

七月,苏轼抵达儋州(今海南儋县)。生活之苦难,更超过黄、惠二州。初到时,暂租公房蔽身,公房年久失修,下雨时一夜三迁,当地官吏张中景仰东坡,派人稍加修葺,当局得知,将东坡逐出,并追究了张中的责任。东坡在桄榔林中自己动手搭茅屋,自命为“桄榔庵”。在庵中“食芋饮水,著书以为乐”.

海南儋州调声历史来源

儋州调声产生于西汉时期,发源于儋州市北部沿海洋浦特区、三都、峨蔓、木棠、兰训、松林、光村一带。是一种以儋州方言演唱,体裁近似民间小调的汉族民间歌曲。调声的内容以表达爱情、幸福生活为主,以曲调优美和群体娱乐的特点流传于儋州、三亚、昌江、白沙、东方等地。由此,儋州被国家文化部命名为中国民间艺术之乡。

唱调声没有固定的场合和时间,在农闲时节、逢年过节,在山坡野地、乡镇集市都可进行,主要是青年男女互相以歌抒情,农历八月十五唱调声尤为盛行。

儋州自古称歌海,山歌催得百花开;人人都是山歌手,山山水水是歌台。地处海南岛西北部的儋州、历史悠久,源远流长。自汉武帝元封元年建置以来,已有2000多年历史。特别是北宋一代文宗苏东坡曾谪居此地,弘扬文教,使儋州自古就有诗乡歌海之称。

儋州调声是从儋州民歌活动中演变过来的。它最初产生在西汉时期,发源于儋州北部洋浦特区、三都、峨蔓、木棠、兰训、松林、光村一带。

调声节上所唱的歌起初大都为情歌,青年男女于月明之夜或春光明媚之时,集体对歌、娱乐传情。到清末民初,调声又吸收了学堂民歌成分;到上世纪五四时期,调声又出现了许多革命题材内容;抗日战争和解放战争时期,则成为揭露敌人、打击敌人的有力武器。新中国成立后,六十年代的水利建设工地上的赛歌会曾掀起儋州调声发展的第三次高潮。

儋州调声队曾赴武汉、广州、北京等地演出,在各地掀起了一阵儋州风。电影《椰林曲》、芭蕾舞《红色娘子军》等都引用了儋州调声旋律。调声还参加了中南六省春节联欢晚会,荣获国家级金奖、银奖。2001年,调声在南宁国际民歌节上更是大展风采,中央电视台及浙江卫视等还专门到儋州采风,将调声制作成专题节目在多家省级卫视播放。2001年,海南首次举办儋州调声节,儋州市城乡一下子涌现出278支调声队伍,近万名群众分别参加了调声表演和体育竞赛等活动。

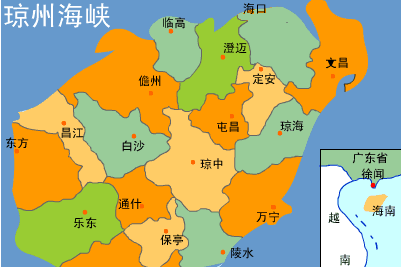

海南为什么简称琼?

简称为“琼”,是从唐代开始。贞观元年(公元627年),唐朝政府以海南岛境内琼山为名,建立琼山县。而这琼山真如其名,土石洁白,润泽如玉。

唐朝贞元五年(公元789年),唐朝政府在海南岛设立琼州都督府,直接归中央政府管辖。从此,海南岛被称为“琼州”。海南省简称琼因此而来。

扩展资料

海南省位于中国最南端,北以琼州海峡与广东省划界,西临北部湾与越南相对,东濒南海与台湾省相望,东南和南边在南海中与菲律宾、文莱和马来西亚为邻。

地理位置介于东经108°37′—111°03′,北纬18°10′—20°10′之间,岛屿轮廓形似一个椭圆形的大雪梨,长轴作东北至西南向,长约290公里;西北至东南宽约180公里。

海南省的管辖范围包括海南岛和西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛的岛礁及其海域。海南省全省陆地总面积3.5万平方公里,海域面积约200万平方公里,其中海南本岛面积3.39万平方公里。

参考资料:

百度百科-省份简称

百度百科-海南

海南岛的由来历史

在地质时期,海南岛原与华夏大陆相联,大约在人类出现的第四纪,由于地壳断裂才与大陆分离,其间形成15~30公里宽的琼州海峡,此岛孤悬南中国海域中,因而得名“海南岛”。

1.唐虞至南北朝

唐虞时代,海南岛为南交之地,夏、商、周三代,为扬越之南裔。

秦始皇三十三年(公元前214),统一岭南广大地区,在南方设置桂林郡、南海郡和象郡,并将中原几十万人迁徙其地。其时,海南岛为象郡之外徼。秦汉之交,中原战乱,秦龙川令赵佗自立为南越王。南越国势力遍及海南岛。

西汉武帝元鼎六年(公元前111),伏波将军路博德、楼船将军杨仆等率师平定南越之乱。元封元年(公元前110),在海南岛设置珠崖郡、儋耳郡。

元帝初元三年(公元前46)春又罢珠崖郡,下诏放弃珠崖郡,设置朱卢县,隶属交州合浦郡。

在西汉时期,从汉武帝元封元年置郡设县,至汉元帝初元三年罢弃,前后历时65年,海南岛是在中央王朝的直接管辖之下的。

东汉建武十九年癸卯(公元43),伏波将军马援平定交趾,往来南海,抚定珠崖,复置珠崖县,属合浦郡,而省朱卢县。

东汉明帝永平十年丁卯(公元67)又复置儋耳县,珠崖、儋耳2县均隶属于合浦郡,督于交州。加强了东汉王朝与黎族先民的联系。

三国时期,吴赤乌年间(238~251)在雷州半岛设立珠崖郡(治今广东徐闻),领徐闻、朱卢、珠官3县,属高州管辖,对海南岛实行“遥领”。

晋武帝太康元年(280),省珠崖郡,并入合浦郡。朱卢改为玳瑁。合浦郡领合浦、南平、荡昌、徐闻、玳瑁、珠官6县。属交州。不久废珠官县。

南朝,宋文帝元嘉八年(431)复立珠崖郡,治徐闻,不久又废。以珠官、朱卢属越州。

梁朝武帝大同(535~546)中,在废儋耳郡的地方设置崖州,统于广州。时儋耳归附俚僚首领冼夫人的有一千多峒,冼夫人请命于朝,故置崖州。《北史》和《隋书》均载“海南儋耳归附者千余峒”,是为“海南”一词的最早记载。崖州设置,此事意义重大。从汉元帝罢撤珠崖郡之后,历代州郡治所均设在大陆,对海南地区只是“遥领”而已。至南朝梁时,始在海南本土设置崖州,有效地管辖海南岛全境。

西汉至南北朝,大概经历了始置、罢弃、遥领、重建的过程。西汉王朝在海南开郡设县,虽经残暴手段实现,但从历史上看,这无疑是一种历史的进步。由于此后治理政策失误和中原多乱,海南长期处于自治的状态。南朝梁时,在废儋耳郡归附俚人首领冼夫人达千余峒的基础上重建崖州,这对后来历代中央王朝有效统治海南有着重要的意义。

4.明清时期

明太祖洪武元年戊申(1368)三月,明军挥师南征,至六月,元朝海南海北道和海南分府元帅归降。同年十月,海南岛改乾宁安抚司为琼州府,并改吉阳军为崖州,南宁军为儋州,万安军为万州,3州隶于琼州府,仍属广西。不久又将南建州改为定安县。洪武二年六月,海南州府改隶于广东省。从此,海南岛归广东省管辖。

洪武九年,海南岛属广东布政使司海南道。当时领县情况是:

琼州府领琼山、澄迈、临高、定安、文昌、乐会、会同7县;儋州领宜伦、昌化2县;万州领万宁、陵水2县;崖州领宁远、感恩2县。海南岛1府3州13县。

正统四年(1439)六月,儋州附郭(州治所在地)宜伦县并入儋州,崖州附郭宁远县并入崖州,万州附郭万宁县并入万州,也就是说,州治所在地的县,归并入州,其地由州直接治理,以免机构重叠。琼州府领3州10县,并成了明代的定制。

明代南海诸岛改归崖州管辖。

明代还把“归附”的黎族编入图、都、乡等基层组织,隶于州县,和汉人一样纳粮当差。

清代,于海南设置琼崖道。下属:

琼州府(治今琼山市府城镇),领1州8县:琼山(治今府城镇)、澄迈(治今澄迈县东北)、定安(治今定安县)、文昌(治今文昌市)、会同(治今琼海市东北)、乐会(治今琼海市东南)、临高(治今临高县)、儋州(治今儋州市西北)。

崖州直隶州(治今三亚市西北),崖州归隶琼州府,光绪三十一年(1905)升为直隶州。领4县:感恩(治今东方市南)、昌化(治今昌江黎族自治县西)、陵水(治今陵水黎族自治县)、万州(治今万宁市)。万州光绪三十一年降州为县。

清代在海南设府,辖3州10县,故史称“十三州县”。清末改设一府,1直隶州,1州,11县。

5.民国时期

中华民国初期,海南岛的建置仍袭清制,置琼崖道,共辖13县:琼山、澄迈、定安、文昌、琼东(即清代会同)、乐会、儋县(1912年儋州改县)、临高、万宁(1914年万州改万宁县)、昌江(因与浙江省昌化县同名,1914年改名昌江)、陵水、感恩、崖县(1920年崖州改称崖县)。

民国元年(1912),海口所改称镇。民国十五年脱离琼山县建市。

1931年2月13日,撤销海口市,复归琼山县。

民国十年废道制。民国二十一年,曾拟划为特别行政区,但未实行。当时行政区称为琼崖,直隶于广东省。

民国二十一年八月改“抚黎局”为“抚黎专员公署”,加强对黎族地区的统治。民国二十四年国民党广东省政府把黎、苗族居住的五指山区划分为白沙、保亭、乐东3县,推行乡保甲里制。

据许崇灏《琼崖志略》记载,当时白沙县是析原儋县属的雅叉、白沙、元门、龙头、炳邦峒;昌化县属的霸王、乌烈、大坡、保平、冯虚峒;感恩县属的吴什峒;陵水县属的南流、十万峒;定安县属的新市、营根铺、加钗、小水峒和思河图;崖县属的红毛上、下峒和道裁、红茂村;琼山县属的加泉、林湾峒等边沿山区合并而成。

保亭县是析原崖县属的首弓、三弓、不打、六罗、抱龙、同甲、水滃峒;陵水县属的保亭、五弓、六弓、七弓、乌牙峒和岭门、白石图;万宁县属的税司、南桥、西峒、北峒;乐会县属的竹根、太平、加曹峒和合水图;定安县属的船埠、南引、加冬图和母瑞山等边沿山区合并而成。

乐东县(当时又叫乐安县)是析原昌化县属的七差;感恩县属的东方、马隆、鸡叨、峨差、峨逆、抱由、甲中、峨沟;崖县属的乐安、多涧、抱善、抱江、龙鼻、潭寨、多港、头塘、万冲、番阳峒等山区合并而成。

6.中华人民共和国时期(1949~)

中华人民共和国建立后,海南岛的建置为行政区,1951年设行政公署,驻琼山。在岛的南半部地区建立了海南黎族苗族自治州,州府驻保亭县冲山镇(今五指山市冲山镇)。

1950年5月海南岛宣告解放,成立海南军政委员会,实行军事管制。 次年4月,成立广东省人民政府海南行政公署,1955年3月,改称广东省海南行政公署。1966年“文化大革命”爆发后,海南行政公署停止行使职权。1968年4月成立海南地区革命委员会,实行“一元化”领导,1976年10月改称海南行政区革命委员会,1980年1月,改称海南行政区公署。1984年10月撤销海南行政区公署,海南行政区人民政府正式宣告成立。

海南行政区管辖海南黎族苗族自治州并直辖北部的琼山、文昌、临高、澄迈、琼海、屯昌、儋县、万宁、定安9县1市,设西沙、南沙、中沙群岛办事处。

1987年撤销海南行政区和海南黎族苗族自治州,1988年海南建省。海南省实行省直接管辖市县的体制。

海南黎族苗族自治州的建置沿革情况:

1948年6月五指山地区解放,1949年3月成立“琼崖少数民族自治区行政委员会”, 下辖白沙、保亭、乐东3县,行政委员会驻白沙县毛贵(今五指山市毛阳镇)。1950年迁驻加钗,同年八月迁驻番阳,直辖白沙、保亭、乐东、琼中4县,属琼崖人民政府领导。1951年1月撤销琼崖少数民族自治区行政委员会。

1952年7月1日成立海南黎族苗族自治区(专署级),区人民政府驻乐东县抱由镇,行政区划包括乐东、白沙、保亭、琼中、东方等5县,共16个区、132个乡。1953年自治区首府驻地由抱由镇迁驻保亭县。1954年,将原属海南行政区的崖县、陵水两县划归自治区管辖,范围扩大到7个县,32个区,459个乡。1955年海南黎族苗族自治区改称海南黎族苗族自治州。

1958年9月,海南黎族苗族自治州7县共成立56个政社合一的农村人民公社。同年12月自治州人民政府迁至海口同海南行署合署办公。又将州内原284个乡(镇)并为107个大乡(镇),并在此基础上合并大县,将原州辖7个县并为4个,由昌感、东方和白沙的一部分合并为东方大县,保亭、陵水、崖县及万宁的兴隆农场合并为榆林县,琼中县及白沙的部分地区合并为琼中县,乐东县和崖县、东方、昌感等县的部分合并为乐东大县。1959年至1961年又先后恢复原7县建置,并从东方大县分出一部分地区成立昌江县。1961年11月恢复自治州行政机构,州政府搬回通什镇。

1984年崖县撤县建三亚市,1987年设立通什市。自治州管辖七个县两个市。

1987年12月,因建省办经济特区的需要,撤销海南黎族苗族自治州。在自治州内建立了琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、东方黎族自治县、白沙黎族自治县,三亚市升格为地级市,通什市为县级市,两市继续享受民族自治地方政策待遇。

以上就是关于儋州历史由来,苏东坡与诸城的历史渊源的全部内容,以及儋州的由来 的相关内容,希望能够帮到您。

-

- 古典乐器有哪些,中国古典乐器

-

2023-08-16 03:44:17

-

- 吕氏春秋的作者,《吕氏春秋》作者是谁?

-

2023-08-16 03:42:12

-

- 什么牌子的便携式音响好(原来国外老百姓都在用这些品牌的音响)

-

2023-08-16 03:40:07

-

- 新时代全面依法治国的指导思想(新时代全面依法治国的根本遵循)

-

2023-08-16 03:38:02

-

- 歌婆节是哪个民族的节日,泼水节是哪个民族的节日?

-

2023-08-16 03:35:57

-

- 开斋节的来历作文,开斋节来历图片加文字介绍大全

-

2023-08-16 03:33:52

-

- 玉谷叶是什么植物(玉谷叶子是什么)

-

2023-08-15 14:25:04

-

- 一件艺术品的基本维度包括哪些层面

-

2023-08-15 14:22:59

-

- 男篮世界杯希腊队赛程 男篮官微发文介绍希腊队

-

2023-08-15 14:20:54

-

- 干啥能代替玩手机(什么可以代替玩手机)

-

2023-08-15 14:18:49

-

- 邮票回收价格行情(2022旧邮票收购价目表)

-

2023-08-15 14:16:44

-

- 无人机为什么叫drone(drone无人机是啥品牌)

-

2023-08-15 14:14:39

-

- 雪豹的天敌(雪豹的天敌是什么动物)

-

2023-08-15 14:12:34

-

- 蚂蝗还是蚂蟥(蚂蝗还是蚂蟥哪个对)

-

2023-08-15 14:10:29

-

- 教你泡泡水的制作方法(泡泡水的制作方法与步骤)

-

2023-08-15 14:08:24

-

- 我国第一个南极考察基地长城站什么时候落成

-

2023-08-15 14:06:19

-

- 炸麻花家庭做法,炸麻花家常做法80年代?

-

2023-08-15 04:03:22

-

- 英格兰 英国,英格兰为什么不叫英国呢?

-

2023-08-15 04:01:17

-

- 橡胶老化发黄怎么变白,白色橡胶发黄怎么变白妙招

-

2023-08-15 03:59:12

-

- flechazo对应情侣名

-

2023-08-15 03:59:06

什么是领域驱动设计(领域驱动设计中的相关核心概念)

什么是领域驱动设计(领域驱动设计中的相关核心概念) onlylove歌词什么意思(onlylove歌词含义)

onlylove歌词什么意思(onlylove歌词含义)