也说宁乡冠英堂

也说宁乡冠英堂

原创: 美丽新宁乡

对于冠英堂,我印象深刻。年过七岁,我便和堂哥、堂弟还有一个侄女,一起背上书包,挎块石板一起走进冠英堂,学习“毛主席万岁”和一二三四五。下课后,天气晴朗之时,在冠英堂前的坪里跳绳、追打,做老鹰抓小鸡等游戏;阴雨连绵之日,我们也玩得兴致勃勃,因为那个国字型的祠堂很大,里面有上下两个大礼堂,五间教室,三间教师宿舍,前后共有五个大小不等的天井。前后左右,均有走廊相连,雨天绝不会踩湿鞋子。甚至还有储存粮食的谷仓,那可是捉迷藏的最佳地方。除了这些,这个祠堂里还住着我的同学彭志辉和她的伯祖父、四个伯父、两个叔父七家人,另外还有一家姓谢的。

谢家的大儿子入伍当兵去了,后来考上了洛阳外国语学院,当了翻译官,在广州发展。当年,他的老婆和儿子是住在那里的。现在回想起来,当年冠英堂里的常住人口,男女老幼应该有将近四十人。我们那时只上半天课,但我们大队人口多,小孩也不少,上午应该有一百五十个左右的小学生,在那里学习、游戏。

我班同学有点特别,“贵族”子弟特多,志辉的爸爸是大队书记,桂寒的爸爸当大队会计,琳的爸爸曾长期在外工作,刚回乡时错把麦苗当作韮菜,喜明的爸爸是工人,自清也是四属户子女,纯玉的妈妈、九星的姐姐、竹梅和我的哥哥,都是本校的老师,特别是九星的姐姐陈映芳老师,教我们的数学,方法特好,深入浅出,我们个个都觉得自己数学棒棒的。后来,她嫁到外地去了,依次换了陈立军、谢国良等老师。七八年由丁文虎老师送我们初中毕业,我们一个大队初中班竟有我和纯玉两人,考到了宁乡一中最好的126班,还有九星、琳、自清、喜明、建湘、光寿、桂寒等考上了宁乡五中,另外还有几个考上社办高中的。总之,一个三十六人的大队初中班,考上高中的竟有十五人,应该说是创造了一个不大不小的奇迹。当然,我的哥哥王计勋也为此立下了汗马功劳,因为自从王友莲老师走后,他就接教我们的语文,当我们的班主任,直至初中毕业。

看了《宁乡市冠英祠堂的由来》,我十分吃惊。我儿时的学堂里住的大都是彭姓人家,我们队里姓张的仅有一家,和我家一样,依山而居,与冠英堂风马牛不相及。但我还是决定打道回府,一探究竟。

首先,我的同学志辉(现在已是我的堂弟妹)告诉我,她八十多岁的老父亲说,冠英堂原是张氏祠堂。回家后,再问我那七八十岁的两个哥哥,二哥说,他在冠英堂读小学时,大厅里的匾上写着张氏祠堂。接下来,走到叔父家。叔父带着老花眼镜在看《刘少奇选集》。叔父热心地告诉我,冠英堂原名张聚五(谐音)公祠,是两栋四横结构的建筑。解放前,张氏家族把它租给了彭十四太公和彭十八太公两兄弟居住(我们习惯把祖父的父亲称为太公)。解放后土改时,谢氏两兄弟从中分到了几间房子居住。所以,住在冠英堂的绝大部分是彭家人,只有一户姓谢的。且冠英堂与我队的张家毫无瓜葛,它是属于上冠英堂的。

至于冠英堂的历史渊源,也许真如《宁乡市冠英祠堂的由来》所说,那样可歌可泣,值得大书特书,但那不是我的事,留待张氏后人去考证吧。这个冠英堂是我儿时的百草园,也是我儿时的三味书屋,故留此文以作纪念。

作者王跃飞,女,本科毕业,宁乡城北中学梅花校区退休教师。

-

- 谷雨节气的习俗有哪些?谷雨节气的由来及谷雨习俗?

-

2023-11-25 23:56:12

-

- 五毒萝莉都有什么套装

-

2023-11-25 23:54:07

-

- 雄安新区属于哪 雄安新区在什么地方

-

2023-11-25 23:52:02

-

- 爱情是靠缘分吗

-

2023-11-25 23:49:58

-

- 家用取暖的煤碳一吨多少钱

-

2023-11-25 23:47:53

-

- 如果苏联重新建立了会影响中国吗

-

2023-11-25 23:45:48

-

- 及字开头的成语有哪些

-

2023-11-25 23:43:43

-

- 灌木都有什么品种 灌木种类有多少

-

2023-11-25 23:41:38

-

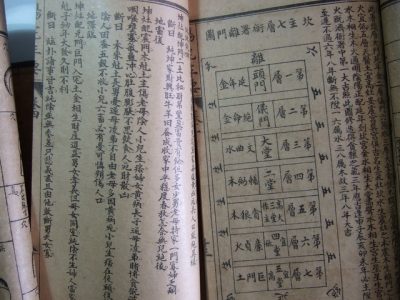

- 科名会禄格是富贵格局吗

-

2023-11-25 23:39:34

-

- 湖北比较常见的毒蛇有哪些

-

2023-11-25 23:37:28

-

- 公积金贷款利率2023年是多少?公积金贷款利率2023年最新

-

2023-11-25 11:56:55

-

- 什么是小青柑?有哪些功效?

-

2023-11-25 11:54:50

-

- 羽绒服清洗小妙招不用水洗

-

2023-11-25 11:52:45

-

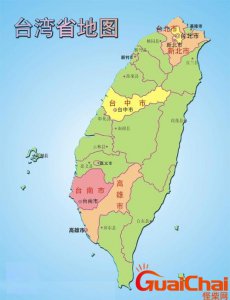

- 台湾面积多少平方公里人口多少?台湾面积多少平方公里相当于哪个省

-

2023-11-25 11:50:41

-

- 尚志市属于哪个市哪个区管?黑龙江尚志在哪个位置?

-

2023-11-25 11:48:36

-

- 翻糖蛋糕和普通蛋糕区别在哪?翻糖蛋糕和普通蛋糕有什么不同?

-

2023-11-25 11:46:31

-

- 神印王座等级划分灵力 神印王座等级划分标准

-

2023-11-25 11:44:26

-

- 南瓜的做法是什么?南瓜如何做好吃?

-

2023-11-25 11:42:21

-

- 发烧退热贴有用吗?退热贴有用吗什么原理

-

2023-11-25 11:40:16

-

- 职工医保个人账户即将取消是真的吗?医保个人账户到底是什么意思?

-

2023-11-25 11:38:11

百分百澳毛和百分百羊毛的区别(百分百澳毛好还是百分百羊毛好)

百分百澳毛和百分百羊毛的区别(百分百澳毛好还是百分百羊毛好) 火车站电话,锦州火车站客服电话号码是多少?

火车站电话,锦州火车站客服电话号码是多少?