陈家桥的叙事狂欢

陈家桥的叙事狂欢

本文转自:合肥晚报

陈家桥的叙事狂欢

——读《时代三部曲》

读陈家桥,不轻松,再诚实一些,就是累,累得引发偏头疼。近期完成了一项浩大的工程,读完了洋洋大观93万字的《时代三部曲》。

在上世纪九十年代末主流文学期刊上,陈家桥就跻身“先锋作家”阵营了。如今,有的淡出了,有的转型了,这个阵营七零八落,先锋的光芒已经渐渐隐入文学史的尘烟。

其实也没有什么遗憾的,先锋本就是一个相对概念,既然是先锋,就有其相对性和时代性;如同法国新浪潮之新,前几日,91岁的电影大师让-吕克-戈达尔(Jean-Luc Godard)驾鹤西去,标志着一个时代的落幕。

风水流变,潮起潮落,总有一些能量和营养会积淀下来,影响新的世代更迭。可能正是抱有这样的信念,被这样的信念自我激励,陈家桥如同荒野武士,残阳如血,依旧保持着荷戟独立的先锋姿态,成为宣示文学多元化和多样性的独一无二的风景。

评论家高度评价这一姿态和风景,也有意无意忽略了一个提示或预警——就学术而言却无可厚非,对普通读者而言却有些不厚道——读陈家桥是有难度的,有门槛的,是要有更开阔的文学史和艺术史的大视野为前提条件的。

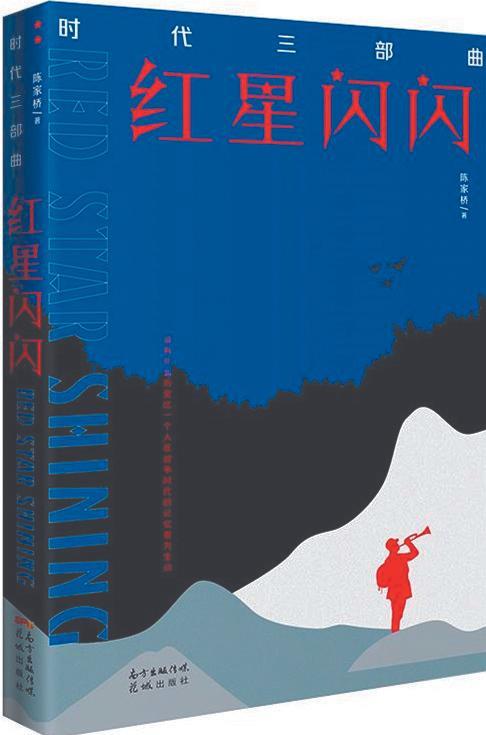

三部曲中我最先读的《红星闪闪》。高山密林,小小竹排,革命群众,地主恶霸,好人坏人一出场就能肉眼识别,忠诚与背叛早就如基因一样被先天锁定,贫苦出生的即便半道迷途终会醒悟,最初看似革命最终暴露的,多半成分不好。我们从小就熟悉的《闪闪的红星》,以及所有的文艺和文学作品的评判标准都是人物生动,故事清晰,主题鲜明,给人教益或爽心悦目的美好感受。《红星闪闪》同样弘扬主旋律,但从内容到形式,与传统路数迥然不同。小说写新四军锄奸队的故事,最确定的就是不确定性,连一张清晰的脸部表情都没有,但正是对事实真相的繁琐求证和不同路径的逻辑推演,颠覆了主题先行的模式化和教条化,使得革命者精神世界的呈现更丰富细腻,也更真实可信。《红星闪闪》另一突破,实则是陈家桥风格的发扬光大,各有各的“讲”法,各有各的“说”法,如滔滔江水连绵不绝。

《山河人间》说的皖西水利工程建设,书信体,自然也是“讲”和“说”。《春和景明》说的当代年轻人的情感婚姻和出国的故事,是作者第一人称的“讲”和“说”。

目测一下,《时代三部曲》重复次数最高的字词就是“我”“讲”“你”“说”,外加逗号,句号。陈家桥把“讲”和“说”发挥到了极致,以致有一种酒神精神般的挥洒和迷狂;与之对应,摒弃了常见的修辞形式,例如人物描写,景物描写,排比句,对话的直接引用等。纯然而狭义的“叙事”,有些像是摄影中的慢镜头和微拍镜头。慢镜头的原理不是慢,相反,是高速捕捉细微影像;微拍是从更小的视角来反衬微小物体的宏大,两者都以观众的日常经验为参照来获得反差性的独特体验。

如果说法国新浪潮电影大师戈达尔喜欢跳切剪辑,陈家桥就重叠剪辑,这一特点在《红星闪闪》中尤为突出。所有的人的叙事口吻都是“我跟你说……”就像艺术家塞·汤伯利(Cy Twombly)《黑板》上的线圈,看似一团没有色彩的乱麻,但每一根都素描般纤细,回旋往复,连续循环,经过作家的自动化的组织过程,自带韵律与节奏。

文学家和画家一样,喜欢留白,喜欢冰山一角,留下大量的解读空间。陈家桥的留白是巨大的,留下了“讲”和“说”以外的空间,但在“讲”和“说”的范畴内,他像抽真空一样不留缝隙。传统语言是包装和容器,他将包装和容器化作内容本身。《春和景明》中有很多合肥场景,所以我读得很快。“我”和前妻在1956咖啡馆斗法的心理活动,微妙、绵密,浓稠,读起来很过瘾,对焦虑、纠结的当代生活状态的描绘,犹如将一块看似干净的玻璃试片放到显微镜下。

其实在文学竞技场里,作家选择的比赛方式并不一样。有的讲故事讲传奇,有的强调艺术的高雅精神语言的纯粹,有的探索人类心灵的动荡与生活经验之间的联系。一切艺术的成功都源自内心的狂热和乐趣。陈家桥将笔墨聚焦于叙事本身,既不媚雅,更不媚俗,在絮絮叨叨永不疲倦的、近乎偏执的、甚至可以说极其“自私”的叙述热情中,进行着对于宏大叙事的个人解构,和重构叙事审美的试验与实践。

戈达尔把扁平的屏幕看作一种残疾,他痴迷于“语言”与“言说”的哲学纠缠,试图以此来治疗这种残疾。陈家桥将传统文学手法也看作一种束缚和牢笼,同样试图通过“说”和“讲”的极致来寻求钥匙或铁锤。先锋不等于方向却意味着潜在的可能,试验或实验也不在乎结论,艺术的魅力在于审美认知的探索与发现。读陈家桥不轻松,但你不得不认可作家的勇气、智慧和纯粹的精神追求。

凌琪

-

- 陈佩斯时隔20余年,再度回归央视舞台,喜剧新时代将重新开启?

-

2024-06-03 01:10:48

-

- 陈宫早年可能便认识曹操,看到曹操屠城后便决定离开曹操

-

2024-06-03 01:08:34

-

- 汪苏泷的脸摔肿了,完美验证了他歌曲中的歌词

-

2024-06-02 02:54:33

-

- 李湘晒出自己一家的豪宅:家里有一个大花园,装修豪华又大气

-

2024-06-02 02:52:19

-

- 李荣浩庆34岁生日,成功求婚女友杨丞琳,女方初恋大方送祝福

-

2024-06-02 02:50:04

-

- 沈梦辰杜海涛被传婚变后首互动,喊老公“小乖”为其话剧加油,好甜

-

2024-06-02 02:47:49

-

- 李连杰戴了个不起眼的珠子,却引起专家们注意,称价值无法估量

-

2024-06-02 02:45:34

-

- 杨洋发微博只有六个字,网友却哭笑不得 而工作人员很无奈

-

2024-06-02 02:43:19

-

- 杜淳妻子晒结婚照,称有了蛋饺变胖了,公开向杜淳说情话

-

2024-06-02 02:41:04

-

- 李易峰凉凉后,张一山也被推上舆论,公开回应网友却要看尿检报告

-

2024-06-02 02:38:50

-

- 李玉刚的老婆曝光, 神秘的不像话, 原来是大有来头, 难怪不愿公开

-

2024-06-02 02:36:35

-

- 汪峰为何独宠章子怡?面对父母的反对,章子怡坚决与汪峰相恋

-

2024-06-02 02:34:20

-

- 谢娜元旦发布自己怀孕的消息,还牵涉到了赵丽颖

-

2024-06-01 19:52:15

-

- 周冬雨过生日,马思纯发亲吻照破塑料姐妹情,与窦靖童估计玩完

-

2024-06-01 19:50:01

-

- 网红老K太豪横!家中摆近百瓶茅台,曾负债千万加入三只羊后翻身

-

2024-06-01 19:47:47

-

- 乔碧萝微博声称自己是90后,粉丝:美颜相机都拯救不了你!

-

2024-06-01 19:45:32

-

- 网红脸和演员脸的差距有多大?看到《延禧攻略》中的她就明白了!

-

2024-06-01 19:43:18

-

- 六小龄童人设真要崩塌,13岁男孩一句话,六小龄童只能干笑回应

-

2024-06-01 19:41:03

-

- 那英丈夫背景强大,才华出众能力一流,对继子视如己出宠妻如命!

-

2024-06-01 19:38:49

-

- 网红刘二狗嘲讽武僧一龙:给你600元让我赢好吗?你不配打李景亮

-

2024-06-01 19:36:34

林俊杰为什么单身(林俊杰单身的原因)

林俊杰为什么单身(林俊杰单身的原因) 揭浙江卫视主持人华少个人资料及其星路历程

揭浙江卫视主持人华少个人资料及其星路历程